Presentación

Julio Contreras *

Actualmente la historiografía sobre los ferrocarriles es cada vez mayor y diversificada. Se han escrito libros y artículos en distintas partes del interior y exterior del país. En esta misma línea, Mirada Ferroviaria ha contribuido al ser una revista que abre espacio a los académicos de distintas disciplinas para plasmar la historia de los Ferrocarriles de México. Sus números contienen textos variados en los que el lector puede conocer aspectos económicos, políticos, sociales y culturales en torno a este importante medio de comunicación durante los siglos XIX y XX. Así, por medio de los diversos artículos se exploran los espacios geográficos hasta donde se construyeron las vías férreas.

El Dossier que el lector tiene frente a su vista forma parte del esfuerzo y colaboración de un grupo de investigadores pertenecientes a distintas Instituciones de Educación Superior del país que desde hace una década trabaja en conjunto en Seminarios y Congresos. El número 49 de la revista Mirada Ferroviaria es producto del Seminario “Ferrocarriles y Servicios Públicos en México, siglo XIX y XX” que se efectuó del 02 al 04 de octubre de 2024 en la ciudad de Puebla con sede en las instalaciones del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Estuvo organizado por el Centro de Documentación e Investigación ferroviarias (CEDIF) del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, y los cuerpos Académicos “Historia Social del Mundo Urbano en Puebla, siglo XVI-XX” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP-CA-200), y “Estudios Contemporáneos del Sur Sureste de México”, de la Universidad Veracruzana (UV-CA-545).

En esta ocasión se presenta el número 49 de la Revista, integrado por cuatro secciones. La primera denominada “Estaciones” se compone de tres artículos que dan cuenta de la historia de los ferrocarriles Mexicano y Nacional de Tehuantepec, así como del tranvía de Azcapotzalco. En el primer artículo titulado “La participación de la élite de la ciudad de Xalapa en el sistema de comunicaciones y de transporte”, Julio Contreras Utrera examina la lucha de la élite de la ciudad de Xalapa y de la región para que el ferrocarril Veracruz-México concesionado a Manuel Escandón en 1857, se construyera por la ciudad de Xalapa y el pueblo de Perote y no por las ciudades de Córdoba y Orizaba. Describe los distintos aspectos geográficos y económicos planteados al gobierno federal por los comerciantes, empresarios y hacendados de la región de Xalapa con los que se buscó que el ferrocarril México-Veracruz fuera trazado por esta última región al permitir un ahorro en la inversión de capital. Sin embargo, como se muestra en el texto, los intereses económicos del concesionario fueron más fuertes lo que influyó para que finalmente este importante medio de comunicación se construyera por la ruta de Córdoba-Orizaba.

En la misma sección “Estaciones,” Danivia Calderón Martínez escribe el artículo “Historia y patrimonio. El tren interoceánico y el sueño de unir dos océanos”. La autora centra su análisis en el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec que unía dos puertos importantes del país: Coatzacoalcos y Salina Cruz, pertenecientes respectivamente a los estados de Veracruz y Oaxaca. Muestra el objetivo del gobierno federal de unir los mares del Golfo de México y del Océano Pacífico lo cual era favorable para el desarrollo comercial internacional.

Paralelamente, Calderón examina los proyectos ingenieriles, las exploraciones realizadas en el espacio geográfico del Istmo de Tehuantepec y las concesiones para emprender la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Destaca las condiciones favorables y las dificultades para construir este importante medio de comunicación. En este sentido, la autora muestra la trasformación del espacio en las ciudades y los pueblos del sur del país por donde pasaba el citado Ferrocarril.

En el texto, la autora resalta la manera en que el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec influyó en gran medida en la configuración de la ciudad de Matías Romero como sucedió con otros ferrocarriles en diferentes centros urbanos del país. Describe desde la perspectiva arquitectónica las estaciones y casas del personal del citado Ferrocarril. Indica cómo las construcciones de estos inmuebles formaron parte de estilos modernos que se llevaron a cabo en ciudades de otros países.

“El tranvía de Azcapotzalco y la colonia Clavería en 1910 a 1920” completa la sección “Estaciones”. Ana Paula Matamoros examina el impacto urbano del tranvía de Azcapotzalco. Destaca la construcción de las colonias residenciales y zonas escolares derivadas de este medio de comunicación. Centra su análisis en la colonia Clavería. Así, Matamoros describe la manera en que las haciendas ganaderas y agrícolas fueron vinculadas durante la construcción del tranvía. Resalta cómo este medio de comunicación transformó el paisaje urbano y creó nuevos hábitos en el tránsito de las vías públicas. Asimismo, examina la innovación tecnológica del tranvía al electrificarse entre 1896 y 1912, tal como se efectuaba en las principales ciudades de Estados Unidos. La autora resalta también los conflictos de los propietarios contra el gobierno por la adquisición de terrenos para la construcción y modificación de la ruta del tranvía. Por último, incursiona en su estudio hasta 1930 con el objetivo de mostrar la relevancia del tranvía para los trabajadores de la refinería de Azcapotzalco. Describe la participación de las personas beneficiadas por este medio de comunicación en la construcción de casetas de paradas del citado tranvía.

La segunda sección de la revista es denominada “Tierra Ferroviaria”. En ella se observan los servicios ofrecidos por los Ferrocarriles Mexicanos. En el artículo titulado “Transporte de carga y pasaje por ferrocarril. Cierre y reapertura de servicios a partir del análisis de las fuentes documentales disponibles”, Isabel Bonilla, narra brevemente la historia de la construcción de los ferrocarriles en México, así como el marco jurídico que fue surgiendo sobre este asunto. La autora parte de la primera concesión otorgada en el país en 1837. Menciona cómo durante el porfiriato la red ferroviaria se incrementó. Bonilla, analiza, además, los problemas técnicos y sociales experimentados desde la primera nacionalización de los ferrocarriles efectuada en 1908 hasta los años ochenta del mismo siglo XX. En este periodo destaca, por un lado, la política ferroviaria impulsada por el gobierno federal de Lázaro Cárdenas al nacionalizar los ferrocarriles. Y por el otro, indica cómo esta política fue continuada por el presidente de la República, Miguel Alemán, con el Programa de Rehabilitación de los ferrocarriles, cuyo propósito era modernizar el sistema ferroviario.

La participación de los gobiernos federales durante el periodo de 1950-1980 para rescatar a los Ferrocarriles Mexicanos, es otro de los temas analizados. La autora describe el debate en torno al funcionamiento de los citados ferrocarriles. Es decir, el giro que se dio privilegiando el transporte comercial como un medio para el desarrollo económico del país. En este sentido, Bonilla muestra cómo el servicio de pasajeros quedó al margen.

El segundo artículo que integra la sección “Tierra ferroviaria” se titula “Los restaurantes como parte del servicio alimentario en los ferrocarriles de México”. Covadonga Vélez, autora del texto, define los conceptos de los distintos servicios: “principales, accesorios y complementarios”. La autora centra su análisis en los restaurantes como parte del servicio de pasajeros y de los servicios accesorios y complementarios. Muestra cómo el servicio estuvo relacionado con el servicio de “coches de primera, dormitorio, observatorios, coches comedores, bar, restaurantes, cafeterías, hoteles, entre otros”. Vélez indica con imágenes ilustrativas las distintas estaciones de los ferrocarriles mexicanos que contaban con un restaurante en donde se ofrecían platillos regionales. Asimismo, menciona el mecanismo utilizado por las empresas ferroviarias para ofrecer este servicio.

La disminución del número de restaurantes en la década de los 70´s del siglo XX, es otro de los tópicos destacado por Covadonga Vélez. La autora explica esta baja a través de factores internos y externos entre los que señala “la desaceleración del ritmo de crecimiento económico combinado con tasas de inflación crecientes, devaluaciones e incremento de tasas de interés”. Sin duda, uno de los factores resaltado por la autora fue la suspensión del transporte de pasajeros como parte de la política ferroviaria en la década de los 70´s. Al mismo tiempo, la presencia del automotor y del avión, permiten a Vélez explicar también la disminución y el funcionamiento de los restaurantes.

La tercera sección titulada “Cruce de caminos” está integrada por el artículo de Adriana Corral Bustos, denominado “El establecimiento del ferrocarril en la ciudad de San Luis Potosí a finales del siglo XIX: el barrio de San Cristóbal del Montecillo”. La autora narra sucintamente la historia de los barrios que conformaron la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente centra su análisis en el barrio de San Cristóbal del Montecillo. Describe su transformación urbana ante el arribo del Ferrocarril Nacional Mexicano y el Ferrocarril Central Mexicano. Muestra las distintas negociaciones establecidas entre los habitantes del barrio y las empresas ferrocarrileras para la modificación del paisaje urbano.

Asimismo, Corral examina cómo al establecerse las estaciones de las compañías ferrocarrileras, las actividades económicas de los habitantes del barrio de San Cristóbal del Montecillo fueron transformadas. Es decir, respondieron a los intereses económicos de las citadas empresas.

Vida ferrocarrilera es la cuarta sección de esta Revista y en ella las y los lectores podrán disfrutar la entrevista que realizó el doctor Robert Alegre al ex ferrocarrilero José Vázquez Arellano, mayordomo de vía quien nos acerca a la vida alrededor de los carros campamentos. En cuanto a la sección Silbatos y palabras, José Antonio Ruiz Jarquín, presenta una breve galería con cinco imágenes seleccionadas de la exposición fotográfica ¡Váaamonos, pasajeros al tren!, organizada por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Finalmente, pero no por ello menos importante, en la sección Archivos documentales y bienes, como es costumbre, las y los integrantes del Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias, exponen una cuidadosa selección de impresos, documentos, fotografías, planos y bienes muebles históricos del vasto patrimonio cultural ferrocarrilero.

Esperamos que los artículos que conforman este número sean del interés de todas y todos aquellos que de manera habitual (o por vez primera) recorren las páginas de Mirada ferroviaria; sobre todo, que cada uno de los ensayos que conforman este número se conviertan en el vehículo para formular nuevas preguntas y desarrollar futuras investigaciones.

Una noche nublada del mes de julio. Banderilla, Veracruz. 01 de julio de 2025. Dr. Julio Contreras Utrera[1]

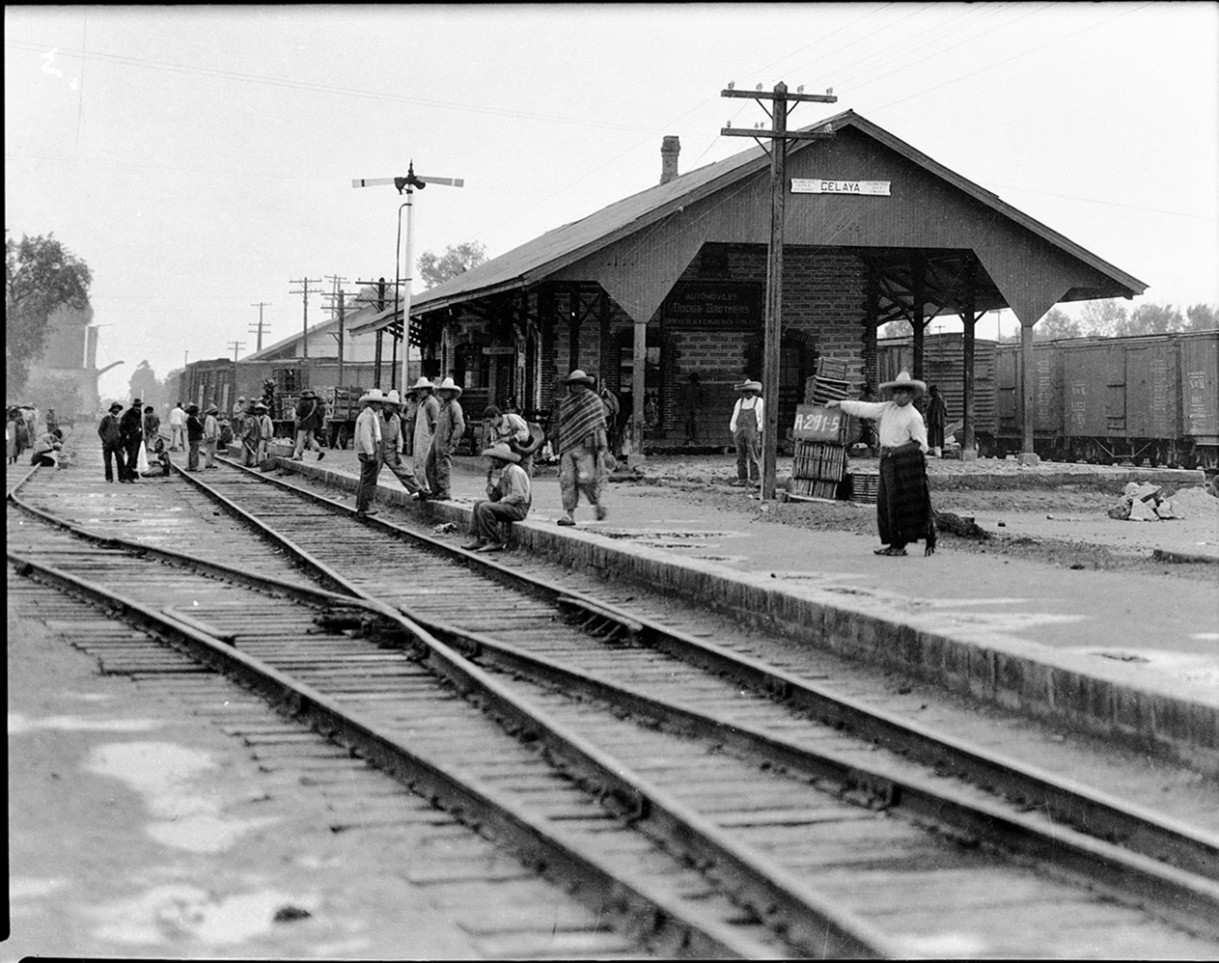

A-291.5-401-404. Estación de Celaya (lado norte) con cobertizo madera y lámina para anden de pasajeros. 1926. Fondo FNM, Sección Comisión de Avalúo e Inventarios. Secretaría de Cultura, CNPPCF, Cedif. Número de inventario: 48303MX2022-03-000399.

Notas:

[1] Docente e Investigador en la Universidad Veracruzana. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, desde el 2004 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores "C" desde el 2009. Autor de El abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas. 1880-1940; y coordinador del libro El abastecimiento de agua y el saneamiento urbano: el largo sueño de los cordobeses, 1760-1913 y Agua, Estado y sociedad en América Latina y España.